Projekte anzeigen

Entwicklung maßgeschneiderter Compounds

Neben klassischen Thermoplasten wie Polyolefinen, Polyvinylchlorid, Polyestern, Polyamiden, Polycarbonaten oder Styrolcopolymeren sowie deren Blends forschen wir an der Entwicklung von Biopolymeren, Wood Polymer Composites (WPC), Hochleistungskunststoffen, Nanocomposites und thermoplastischen Elastomeren (TPE).

Verarbeitung und Weiterbearbeitung von Kunststoffprodukten

Wir arbeiten an Themen mit starkem Bezug zur industriellen Umsetzung. Dabei können wir auf ein großes Netzwerk vertrauen, das unsere Kompetenzen ergänzt. So gelingt es uns, innovative Lösungen für Ihre Fragestellungen zu entwickeln.

Fehler entdecken und Gefahren minimieren

In der Kunststoffindustrie werden unterschiedliche Prüfmethoden zur Prozessüberwachung und Bauteilprüfung eingesetzt. Sie helfen bei der Schadensanalyse, Qualitätskontrolle und Produktüberwachung.

Auch im Abfall stecken wertvolle Rohstoffe

Wir arbeiten an Themen mit starkem Bezug zur industriellen Umsetzung. Dabei können wir auf ein großes Netzwerk vertrauen, das unsere Kompetenzen ergänzt. So gelingt es uns, innovative Lösungen für Ihre Fragestellungen zu entwickeln.

Analog war gestern – Industrie 4.0 ist die Zukunft

Die Digitalisierung ist ein Eckpfeiler der modernen Industrie. Sie birgt ein enormes Potenzial, um die Leistungen in der Produktion deutlich zu steigern und damit die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu stärken.

Projekte anzeigen

Mit Baby-Öl und Radar dem Fehler auf der Spur

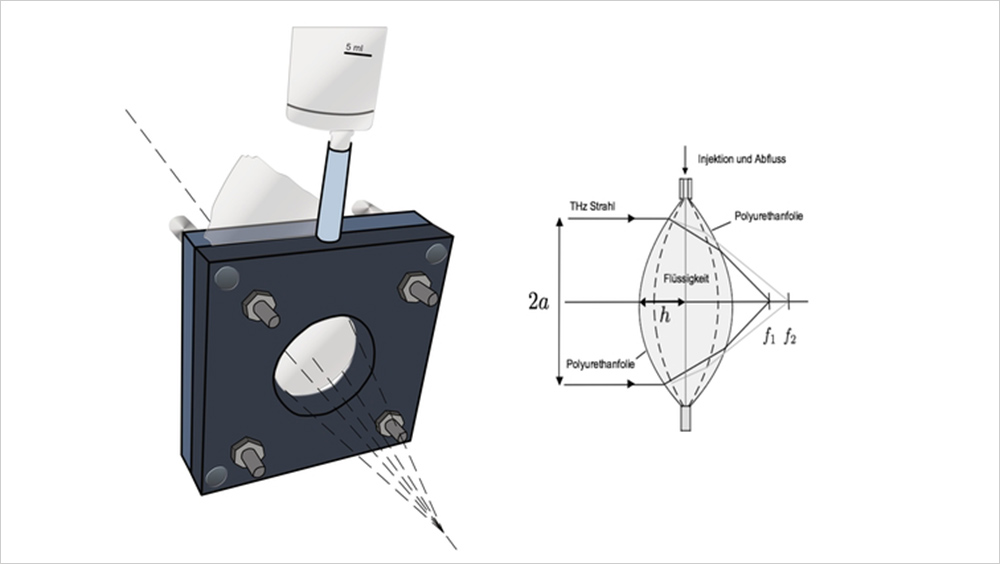

Das SKZ entwickelt ein Linsensystem zur tiefenaufgelösten zerstörungsfreien Prüfung im Zusammenhang eines Forschungsvorhabens zum Thema Objektrekonstruktion in der Mikrowellendefektoskopie. Dieses System bietet einen großen Vorteil bei der Prüfung von Bauteilen.

Entwicklung eines Linsensystems zur tiefenaufgelösten zerstörungsfreien Prüfung

In der zerstörungsfreien Prüfung werden elektromagnetische Wellen in Form von Radarsystemen v.a. zur Detektion von Fehlstellen in Bauteilen oder zur Messung von Feuchtigkeit im Material eingesetzt. Man nutzt dabei die Tatsache, dass dielektrische Materialien von derartigen Wellen durchdrungen und an Dielektrizitätssprüngen reflektiert werden. So können z. B. Lunker oder Materialübergänge messtechnisch erfasst werden. Um in verschiedene Tiefenebenen vorzudringen, muss allerdings der Fokus des Radarsystems geändert werden. Dies kann durch Änderung des Abstands zwischen dem Radarsystem und dem zu untersuchenden Bauteil erfolgen. Ebenso kann durch die Verwendung von verschiedenen Linsen, die eine unterschiedliche Krümmung aufweisen, die Brennweite des Systems geändert werden. Eine dritte Möglichkeit ist es, einen kollimierten Strahl zu verwenden und den Abstand einer Fokuslinse zu verändern. Alle drei Varianten sind mit einem großen Platzbedarf und einem zeitlichen sowie finanziellen Aufwand verbunden.

Am SKZ geht man deshalb zukünftig einen anderen Weg. Im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema Objektrekonstruktion in der Mikrowellendefektoskopie wurde eine Linse mit einem variablen Fokus entwickelt. Das am SKZ entworfene Linsensystem besteht aus zwei Folien, die mit einer Flüssigkeit gefüllt werden. Durch Befüllen des Systems wird die Krümmung der Oberfläche vergrößert, wodurch die Brennweite f verkürzt werden kann. Wird die Flüssigkeit wieder entnommen, verlängert sich die Brennweite entsprechend reversibel. Die Forscher des SKZ simulierten verschiedene Kombinationen aus Flüssigkeiten und Folienmaterial und testeten diese empirisch. Es muss dabei ein möglichst elastisches Folienmaterial verwendet werden, um ein Faltenwerfen beim Entnehmen der Flüssigkeit zu vermeiden. An dieser Stelle entschied man sich für die Verwendung von einem Material, das auch bei speziellen Präservativen eingesetzt wird: Polyurethan. Weiterhin wurden verschiedene Flüssigkeiten getestet und die Eignung vergleichend bewertet. Dabei stellte sich heraus, dass insbesondere ein Öl, das normalerweise zur Pflege von Baby-Haut eingesetzt wird, optimale Strömungseigenschaften aufweist und eine ausgezeichnete Durchlässigkeit für elektromagnetische Wellen von Radarsystemen aufweist.

Mit Hilfe dieses Linsensystems ist es nun erstmals möglich, bauraum- und kostenoptimiert die Brennweite vollständig reversibel und variabel einstellen zu können. Damit können von nun an Bauteilprüfungen sehr zeiteffizient ohne Austausch von Linsenkomponenten durchgeführt werden, um von jeder Tiefenlage ein scharfes Abbild zu erhalten.

Das Vorhaben 18827 BG ist ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Automation und Kommunikation (ifak) und dem SKZ. Es wurde über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AiF) im Rahmen des Programms „Industrielle Gemeinschaftsforschung“ (IGF) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Das Bild zeigt, wie es mit Hilfe des Linsensystems erstmals möglich ist, bauraum- und kostenoptimiert die Brennweite vollständig reversibel und variabel einstellen zu können. (Bild: SKZ)

Ansprechpartner:

- +49 931 4104-0

- 07:30 – 12:00 | 13:00 – 16:00 Uhr

- (freitags bis 13:00 Uhr)